MOREFUN - AREA REPORT 7/28 - (AFTER)

「もうええやろ。そろそろ辞めようか…」と考えたことが幾度かあった。でも、辞めなくてよかったね。やっと、「いつものフジロック」が戻ってきた…かも。

Posted on 2025.8.9 11:09

我々が愛情と尊敬の念を持って大将と呼ぶのが、フジロックを創造したプロデューサー、日高正博。その彼に「俺がやりたいことを一番わかってるのがお前だ。手伝ってくれ」と言われて、黎明期のインターネットを核に情報発信を始めたのは第1回が開催された1997年が開けた頃だった。それからすでに28年が過ぎている。あの年、台風の影響で生まれた混乱や2日目のキャンセルで荒れまくったのが公式サイトの掲示板。それを公式から切り離し、コミュニティ・サイトとして、その年の暮れか翌年にfujirockers.orgを立ち上げている。それは大将と相談の上で生まれた、いわば、裏公式サイト。フジロッカーという言葉を生み出したのもこの時だ。個人として積極的に発言できる場として彼は幾度となく、ここを通じてメッセージを発信。直接、オフ会に顔を出すことさえもあった。ところが、コロナ禍で参加者が抗原検査を余儀なくされ、全面禁酒に加えて小規模開催しかできなかった21年を境に彼の言葉がほとんど聞こえなくなっていった。我々が彼の「指名手配」写真をパロディ化したTシャツを制作したのは、それを受けていた。なによりも大将が描いたフェスティヴァルを楽しみにしているのがフジロッカー。それほどまでに彼は求められている(「Wanted」)という意味をここに込めていた。このTシャツが最も参加者数が少なかったフジロックで、fujirockers.org史上最高の売り上げ枚数を記録。それはフジロッカーと大将が強い絆で結ばれている証のようにも思えていた。

その大将が「もうどうでもいい。放っとけ」と口にしたのは22年か。彼の体調が悪くなったのは、フジロックがただの野外コンサートにしか見えなかったあの頃からではなかったか? 人気エリア、カフェ・ドゥ・パリ周辺がフード・コードになり、パレス・オヴ・ワンダーにいたってはその片鱗さえなかった。主催者には苦渋の決断だったかもしれないが、あれを「フェスティヴァル」と呼ぶには無理がある。それにも関わらず、「いつものフジロック」を謳っていることに大きな失望を感じていた。もう辞めようか… fujirockers.orgも解散してしまおうかという思いが脳裏をよぎっていた。それでも自分をつなぎ止めたのはスタッフを含め、フジロックの存続を支えようとしていたフジロッカーたち。あの時、「フジロックがない人生なんて考えられない」という声を耳にしていた。そんな彼らがこのままじゃ終われないという気持ちにしてくれたように思う。もちろん、あの流れに抗い、フェスティヴァル復活を目指して必死に動き続けていた裏方がたくさんいたことも忘れてはいけない。

そのフジロックを触発した英国のグラストンバリー・フェスティヴァルを初体験したのは1982年にさかのぼる。当時、まだ20代だった自分はすでに高齢者と呼ばれる年齢になっている。あの時とは比べることができないほど巨大化したこれを取材し続ける意味はあるのか? ここ10数年悩み続けていた。そろそろ潮時かもしれないと思ったことが何度もあった。メディアが求めるのはステージに姿を見せるアーティストのことばかり。でも、それは、おそらく会場の20%にも満たないスペースで繰り広げられている一部分にしか過ぎない。だからこそ、ラインナップがほとんどわからない時点でも、20万枚以上のチケットが20~30分で完売となる。あのフェスティヴァルの魅力はメディアがほとんど取り上げない、その他にあるのだ。が、それを伝えるメディアはほとんど消え失せている。加えて、毎回同じことを書くわけにもいかないと、ここ数年はグラストンバリー未体験の若手ライターや写真家を同伴。彼らの新鮮な視点で伝えられる記事を楽しむようになっていた。開催時期に入院していた1995年を除いて、欠かさず通い続けて今年は43年目。もうなにも目新しいものはないと予測するのが普通だろう。が、待っていたのは「伝えなければいけない」という衝動を生む出来事や人との出合い。それが嬉しくて、また語り、書き続けていくことになる。

そのひとつが今年の前夜祭でレッド・マーキーに集まったみなさんの集合写真を撮影する時に語ったことだった。

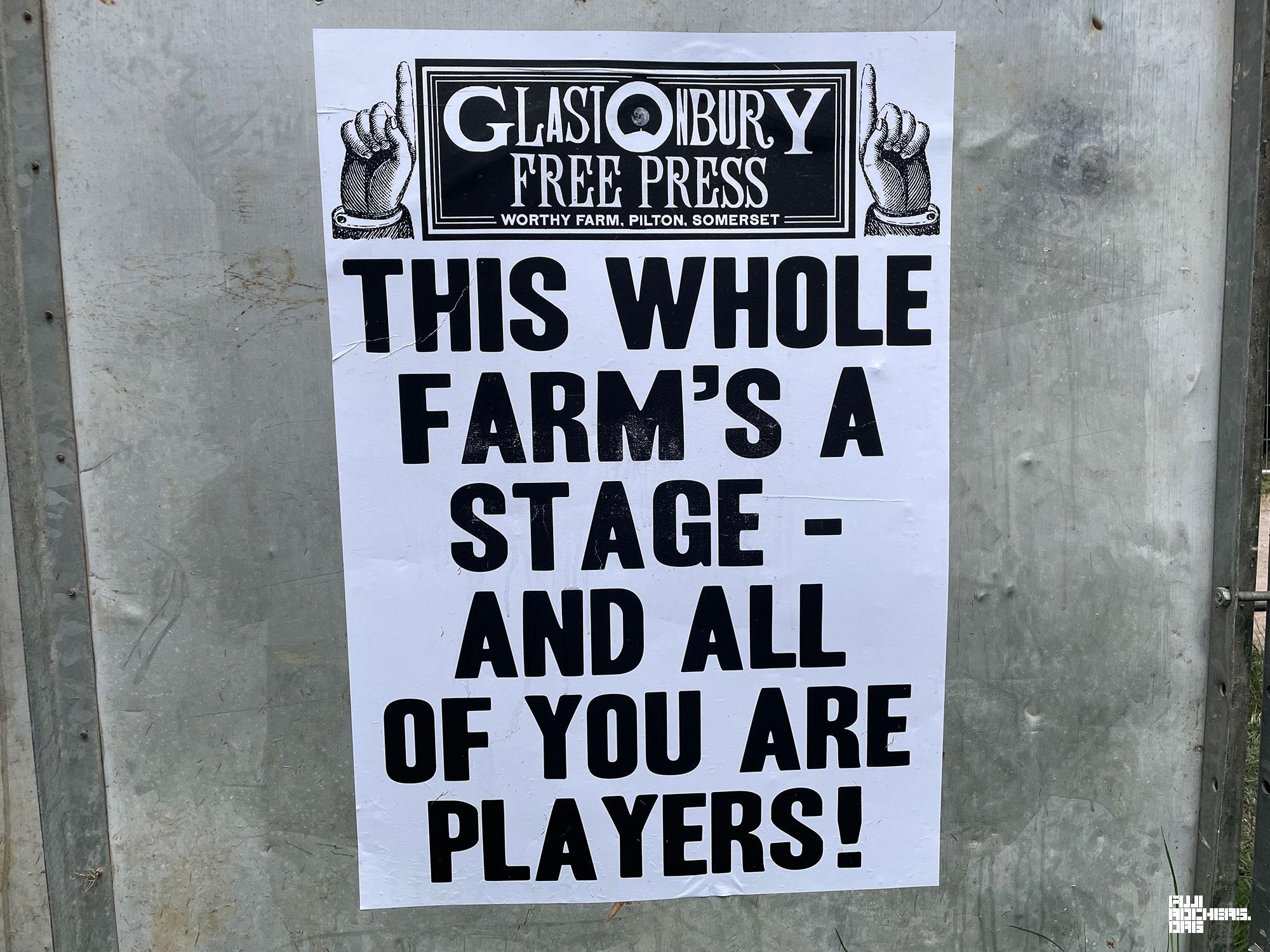

「The Whole Farm’s the stage and all of you are players」

そんな言葉が書かれたポスターが、取材拠点となるプレス・テントを出た広場の壁に飾られていた。これは会場内で古ぼけた活版印刷の機械を使って毎日新聞を発行している地元のスタッフが作った1枚。それにハッとさせられるのだ。ここに書かれているfarmとは会場となっている農場を示す。簡単に訳せば「会場全てが舞台(ステージ)で、あんたたちみんなが演者(プレイヤー)なんだ」となる。

Photo by 阿部光平

フェスティヴァルの魅力…あるいは、そこで生まれるマジックの所以をこれが見事に語りかけているように思えていた。「自然に囲まれた環境がフジロックの魅力ですよ」としたり顔で語る業界人は多い。でも、それは要素のひとつにしか過ぎない。また、「ユニークなラインナップ」も間違ってはいない。が、フジロックというフェスティヴァルの魅力ってなになんだろうと考えた時、グラストンバリーでみつけたあのフレーズがピンとくる。おそらく、苗場にやって来る人たちの想いがなにやら磁場のようなものを生み出し、それがフェスティヴァルを作り出しているんじゃないだろうか。

フジロックに絡んで始まったのが年に3回ほど開催されている苗場のボードウォーク・セッション。全国からその補修をするために集まってくるヴォランティアのみなさんとはすでに顔なじみで、会場で彼らとよく顔を合わせている。今年は行けなかったが、フジロック直前の7月のセッションの時には会場設営が始まっていたはず。ここに舞台設営にPA関連、テント設営からトイレの準備と、多くの人が加わっていく。そして、前夜祭前日まで、汗まみれで働いているのが、ゴンちゃんの制作チームやパレス・オヴ・ワンダーのスタッフ。と思えば、ボードウォークを歩いていると、様々なオブジェを作っているアーティストたちが目に入る。その誰もが笑顔で輝いている。出店しているブースの飾りやデザイン担当から、その裏で働く人たちやフジロックを支えてくれる地元のみなさんの想いをひしひしと感じるのだ。

そこに雪崩れ込んでくるのが、全国どころか全世界から集まってくるオーディエンス。なかには思い思いのコスチュームに身を固めて遊んでいる人や楽器を持ってきて演奏する人もいる。今年はゲリラDJも出没したんだそうな。彼らから放たれるエネルギーがなにかを揺り動かし、それが共鳴しながら拡散、拡大されていく。ステージに立つミュージシャンの演奏がそこに重なって有機反応を引き起こす。それが奇跡的なパフォーマンスの数々を生み出しているようにも思えるのだ。フジロックでのライヴ体験の素晴らしさの背景にはそれがある。DJブースは、もちろん、カフェやバーに食事を提供するストールでも同じこと。見ず知らずの人にだって、当たり前のように話をすることができて、あっという間につながりができる。そんな空気がここに出来上がっている。

そのフジロック、今年は7月19日に始まっていた。前夜祭は7月24日なのになぜ? と思われるかもしれないが、その前の週末に幕を開けたのがフジロックの一部、ピラミッド・ガーデン。会場の端っこにあるここが「Beyond the Festival」と銘打って単独開催されていた。フジロック独特の磁場がゆるやかに、本番に向かって確実に強くなっていたのを、ここに遊びに来た人たちなら、感じることができただろう。

主催していたのは2010年からこのエリアを任されていたキャンドル・ジュン。彼のフェスティヴァルへの想いがこれを動かしていた。それは大将が抱いていた「想い」にも繋がっている。ずいぶん昔のこと、彼が口にしていたのは「1週間ぐらい開催するってのもいいなぁ」というアイデア。ひょっとすると、そのあたりに伏線があったのかもしれない。大将がなによりも求めていたのは、ラインナップに依存することなく、「フジロックだから」こそ戻ってきたいと思わせるフェスティヴァルを作り上げること。そんな想いをピラミッド・ガーデンに詰め込もうとしたのが今回の試みだったのかもしれない。

ここにいるだけで気持ちよかった。ライヴを追いかけてあくせく歩き回ることもない。タイムテーブルはのんびりと余裕を持って作られているし、ライヴが中心でないのは明らかだ。釣り堀で釣った魚を料理して食したり、サウナで汗を流して冷たい水が流れる川に飛び込む。あるいは、ワークショップを覗き込んだり、日陰で昼寝をしたりと、ゆったりとした時間と空間の中に身を置くことだけで気持ちいい。生きていることのしあわせを充分に感じることができるのだ。

加えて、大将がいつも口にしていたのは「地元の人たちと一緒に作る」という意識だった。都会から地方に来た企業が利益を吸い上げ、地元はおこぼれを授かるだけといったイヴェントのあり方を彼は嫌悪していた。ピラミッド・ガーデンに反映されていたのがそれだった。後援は地元の湯沢町で、一役買っていたのが苗場観光協会。実は、この閉幕からフジロック開催までの間に会場を使って開かれたのが、フジロックに大きな貢献をしている地元若者の結婚式だった。これが今後、どういった展開を見せるか未知数だが、フジロックや苗場を愛する人たちにもそういった場として、この時間と空間を提供していきたいとのこと。興味がある方は観光協会へ問い合わせてみたらどうだろう。

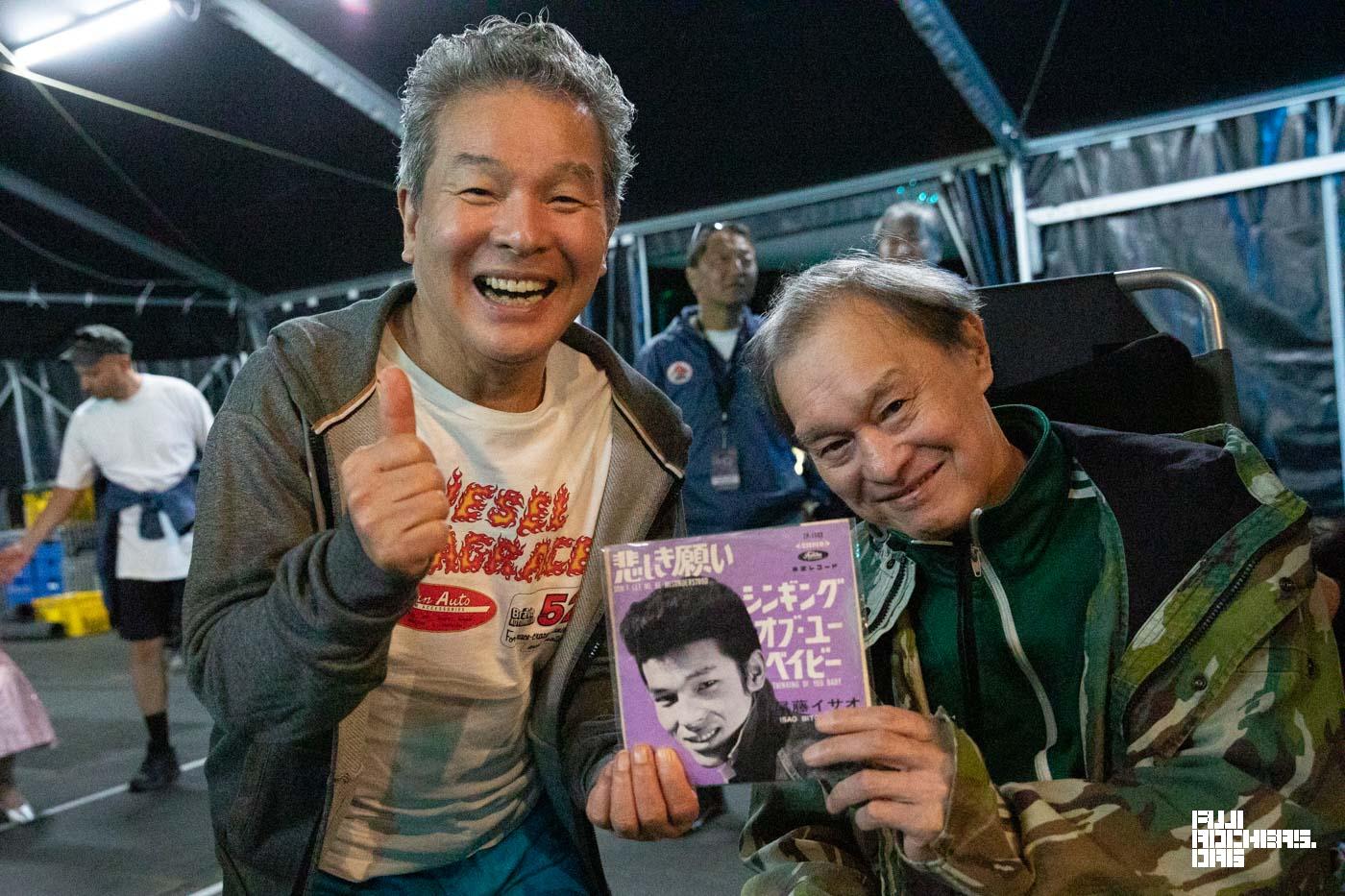

大将から「フジロック前に、みんなに伝えておきたいことがある」と連絡があったのはその取材をしていた時だった。それを受けて、東京のスタッフが彼を訪ねている。話題になったのはクロージング・バンド。その言葉からはこのプロジェクトに対する彼の並々ならぬ想いが伝わっていた。今年はそれだけにとどまらず、様々な指示を出している。ネパールのバンドを招聘したり、どん吉パークのDon’s CafeにDJを入れたいという依頼も届いていた。それを受けてフジロッカーズ・バーの常連DJに協力を依頼。「俺もDJするかも」なんて言われて、リクエストのあった昭和歌謡のシングル盤も用意していた。その1枚がクロージングに出演した尾藤イサオの大ヒット曲『悲しき願い』のオリジナル。もちろん、これはここで使っているし、最後のグリーン・ステージでご本人に見せると大喜びしてくれて、なんとサインもいただいている。

Photo by おみそ

Don’s Cafeは大将の盟友、池畑潤二率いる苗場音楽突撃隊がゲリラ的にライヴをする苗場のホーム。昨年はDJゴンちゃん夫妻がDJをしているし、彼のお気に入りバンド、USも演奏している。今年も同じだがホットハウス・フラワーズのリアムがここに加わり、ゴンちゃん夫妻に代わったのがフジロッカーズ・バーや仲間のDJたち。主要ステージでの演奏が終わる頃ともなると、大将を慕う仲間がここに集まってくる。といっても、実は、フジロック開催を前に「身体が持たないかもしれない」という情報もあって、大将の会場入りが危ぶまれていた。が、前夜祭の朝、東京を離れたという連絡が入ってひと安心したものだ。彼を訪ねると、血色もよくて、去年より元気に見えた。体調もよかったんだろう、毎晩、ここに顔を出して仲間と一緒に楽しんでいた。

そして、最終日、いきなり大将から呼び出しだ。DJの仲間とセッティングをしていたどん吉パークからとぼとぼ歩いて本部の隣を訪ねると、「フジロッカーになにかプレゼントしたいんだ」という。「じゃぁ、今年のポスターにサインしてよ」とお願いして、その様子を撮影。それを3枚受け取っている。さて、このプレゼント、どうしようか。大将へのメッセージを書いてもらうのを要件として、応募してくれた人から抽選するのがベストだろうと思う。もちろん、そのメッセージは彼に手渡すことにしよう。詳しくはこちらで確認していただけると幸い。

Photo by おみそ

クロージング・バンドが演奏する前に大将と一緒にグリーン・ステージ脇に移動。初めて顔を合わせる尾藤イサオと彼が談笑している姿がほほえましい。耳をそばだてているとエルヴィス・プレスリーがどうしたこうしたとロック談義が続いているのがわかる。このライヴに出演するみなさんと挨拶を交わしつつ、「お客さん、残ってくれてるかなぁ」と心配顔だった大将。でも、残って楽しんでいる人たちを見ると実に嬉しそうだ。そして、1943年生まれで御年82歳だというのに、とてつもなくソウルフルな尾藤イサオに大喜びしながら、『悲しき願い』を声を出して一緒に歌っているのだ。

「みんな、若いから知らないかもなぁ。でも、これは、俺からみんなへのギフトなんだ」

彼が愛して止まないロックンロールの名曲の数々を、日本の伝説的ロッカーに歌ってもらい、オーティス・レディングの名曲『ドック・オヴ・ザ・ベイ』をリアムにまかせる。そして、チェ・ゲバラと並んで彼のヒーローだというジョン・レノンの『イマジン』を加藤登紀子に託して幕を閉じる。そこには彼の想いがあった。

さて、今年のフジロックはどうだったか? なによりも嬉しかったのは愛知県豊田市で続けられている、おそらく、国内で最も素晴らしいと感じた『祭り』、橋の下世界音楽祭の仲間がフジロックの奥地を復活させたことかもしれない。印象的なステージを苗場に持ち込んで作り上げたのがオレンジ・エコー。これで明らかに観客の流れが変わっていた。彼ら独特の色を持つラインナップも興味津々で、あの世界がまだまだ広がっていくことを予感させる。地元新潟から三国トンネルを越えた群馬あたりの伝統工芸から民謡や芸能までがここに紛れ込んできたら… なんて夢みるのは、それこそ彼らが橋の下でやっていることだから。さて、来年はどうなるだろう。

また、子供の頃から、あるいは、生まれた頃からフジロックと共に育ってきた地元、苗場の若者たちがDJブース、Roots Grooveを動かし始めたのも特筆に値する。かつてワールド・レストランがあったエリアにGonchan Barを誕生させたのもそんなひとり。これで彼らもフジロックを作る一部となった。さて、これから彼らがなにをどうする? ボードウォークでのパーティは、もちろん、まだまだできることはあるはずだ。彼らからどんなアイデアが出してきて、どう発展させていくのか、それが楽しみでならない。

3年を費やして徐々に復活したパレス・オヴ・ワンダーとブルー・ギャラクシーがフジロックには「なくてはならない存在」だということを見事に証明していたのが今年。「ラインナップでしかチケットは売れない」ってのが、業界では常識らしいが、さて、どうなんだろう。圧倒的な人気を持つスターが演奏している時だって、ちっぽけなステージやDJがいるところには人が集まっていた。その全てがフジロックの魅力。だから、ここに来るのだ。

結局、今年も、雑務に追われて、ほとんどライヴを見ることはできなかった。6月にローマにまで出かけていって、魅力を伝えようとしたフェルミン・ムグルサもクリスタル・パレスでチラ見しただけ。楽しみにしていたホワイト・ステージにはたどり着けなかった。春ねむりを見ようとアヴァロンに向かうと、NGOヴィレッジで難民問題をアピールするブースで昔からの友人と遭遇して長話。結局、わずかな時間しかライヴには接することができなかったが、インパクトは強力で濃密だった。ちなみに、かつてワールド・レストランでフィッシュ&チップスを売っていたのが遭遇したイギリス人。映画にもなったワイト島ミュージック・フェスティヴァルを10代の頃に体験していて、東京でやったフジロッカーズ・バーに来てもらって当時の体験談を聞かせてもらったことがある。

多くの人がそうだったように山下達郎のライヴはなんとしても見たかった。が、あまりの人の多さに恐怖を感じてステージが見えるところまで出かけてはいない。簡単には帰ってこられないと思って、フジロック・エキスプレスの本部裏で音を聞いてたにすぎない。

「仕事がどうなるかわからないんですけど、見に行きたいですよ。竹内まりやが出てきたら… もう、奇跡ですもの」

と、語っていたのは苗場プリンスで働いているスタッフの方。さて、彼はその奇跡を体験できただろうか。あの時の騒ぎや興奮は本部裏にも伝わっていた。実際に見に行った仲間からは、目の前で泣きそうになっていたのは日本人じゃなくて、アジアのどこかから来た人だったとか、海外からのお客さんがやたら多かったなんて話しも伝わっている。

山下達郎の方針としてライヴは放送させないんだとか。でも、それでいい。スクリーンを通じて伝わるのはその一部。Be there or be squareとはよく言ったもので、そこにいなけりゃわからない。うだるような暑さに襲われていたあの日、ひどい雨にやられてしばらくの後に始まったあの時の空気や臭い… そのなかで待ちわびた人たちが最初の音を聞いた時の興奮がどれほどのものだったか。ステージから放たれる音楽が空気を揺らして、それを全身で浴びる感覚はお茶の間ではわからない。さらに、フジロックそのものの魅力は伝わりようがないだろう。

あのステージに近づけなかったおかげで、苗場食堂で目撃することになったのがクリス・ペプラーのバンドだった。

「J-Waveで番組をやっているんですけど、そこで言ってたんですよね。今年のフジロックの一押しは、間違いなく山下達郎だよねって。そしたら、真裏で演奏ですからね」

と苦笑いしながら続けたライヴ。素晴らしかった。スライ&ザ・ファミリーストーンの『Thank you』をカバーしたのは、スライ・ストーンへのトリビュートなんだろう。そこにはブラック・サバスのフレーズも飛び出していた。言うまでもなくオジー・オズボーンへの感謝の気持。めちゃくちゃ嬉しかった。

始まるまではずいぶん長い時間を待たされるように感じるけど、動き出すと一瞬のうちに終わってしまうのがフェスティヴァル。どこかでメンバーには出会えてもライヴを見ることができなかった友人のバンドは数え切れない。出店している仲間たちにもわずかに挨拶できたに過ぎない。会場内外を歩きながら、できるだけ多くの仲間たちと言葉を交わそうと思うけど、なかなかうまくはいかない。そして、気が付くと最終日。いつものように夜明けを迎えるパレス・オヴ・ワンダーあたりに顔を出すのだ。そこで体験できるのが至福の時。会場から流れ出てくる人たちの表情が素晴らしい。若干の疲れを見せながらも、誰もがニコニコ、ニヤニヤと笑顔を見せている。それだけで「楽しかったよ」と語りかけてくれているように見える。名残惜しそうな表情を浮かべながら、たむろしている人も多い。クリスタル・パレスから音が消えて、バーのテントも最後の曲を流している。ザ・ハイロウズの『日曜日よりの使者』。それを大声で歌っている人たちに感動しながら、撤収作業に向かう。ありがとう。今年もフジロックに来てくれて。きっと、来年も、また会えるよね? 心の中で彼らにそう語りかけながら、今年の幕が下りていった。

さて、自分が体験できたフジロックはほんのわずかな部分でしかない。でも、全国から駆けつけてくれたボランティア・スタッフが、馬車馬のように働きながら続けてくれたこのがフジロック・エキスプレス。ここにもっともっとたくさんの「しあわせ」の瞬間 が刻まれているはず。これを書き上げて一段落したら、また、ジックリと拝見しようと思う。ありがとう。みなさんは、私の宝物です。

なお、今年動いてくれたのは以下のスタッフとなります。

■日本語版

HARA MASAMI(HAMA)、安江正実、堅田ひとみ、リン(YLC Photography)、森リョータ、みやちとーる、古川喜隆、おみそ、平川啓子、佐藤哲郎、©2025MITCH IKEDA、前田俊太郎、井上勝也、suguta、粂井健太、エモトココロ、Miyaryo

東いずみ、渡辺紗礼、YAMAZAKI YUIKA、越川由夏、浅野凜太郎、こっこ、Izumi、Eriko Kondo、阿部光平、丸山亮平、梶原綾乃、阿部仁知、イケダノブユキ、三浦孝文、石角友香、あたそ、西野タイキ

■E-Team

Jonathan Ruggles、Sean Scanlan

■フジロッカーズラウンジ

mimi、obacchi、SEKI、yamato

■ウェブサイト制作&更新

平沼寛生(プログラム開発)、迫勇一、坂上大介