LIVE REPORTGREEN STAGE8/20 FRI

くるり

怒涛のヘヴィネスからスタートした1時間の旅

長く続けてくると、フジロックをともに作り上げてきたベテランとの別れがやってくる。その事実を淡々と述べて、珍しくひどく落ち込んだという日高代表。そんな裏方のレジェンドへ想いを捧げた時間に続いて、日高氏に「フジロックの常連バンドと言っていいでしょう。くるりの皆さんです」と紹介されて登場したからではないだろうが、まるでこの日のくるりはバンドという生命体が生き続ける意思を修行のようにストイックな演奏で表現したものになった。

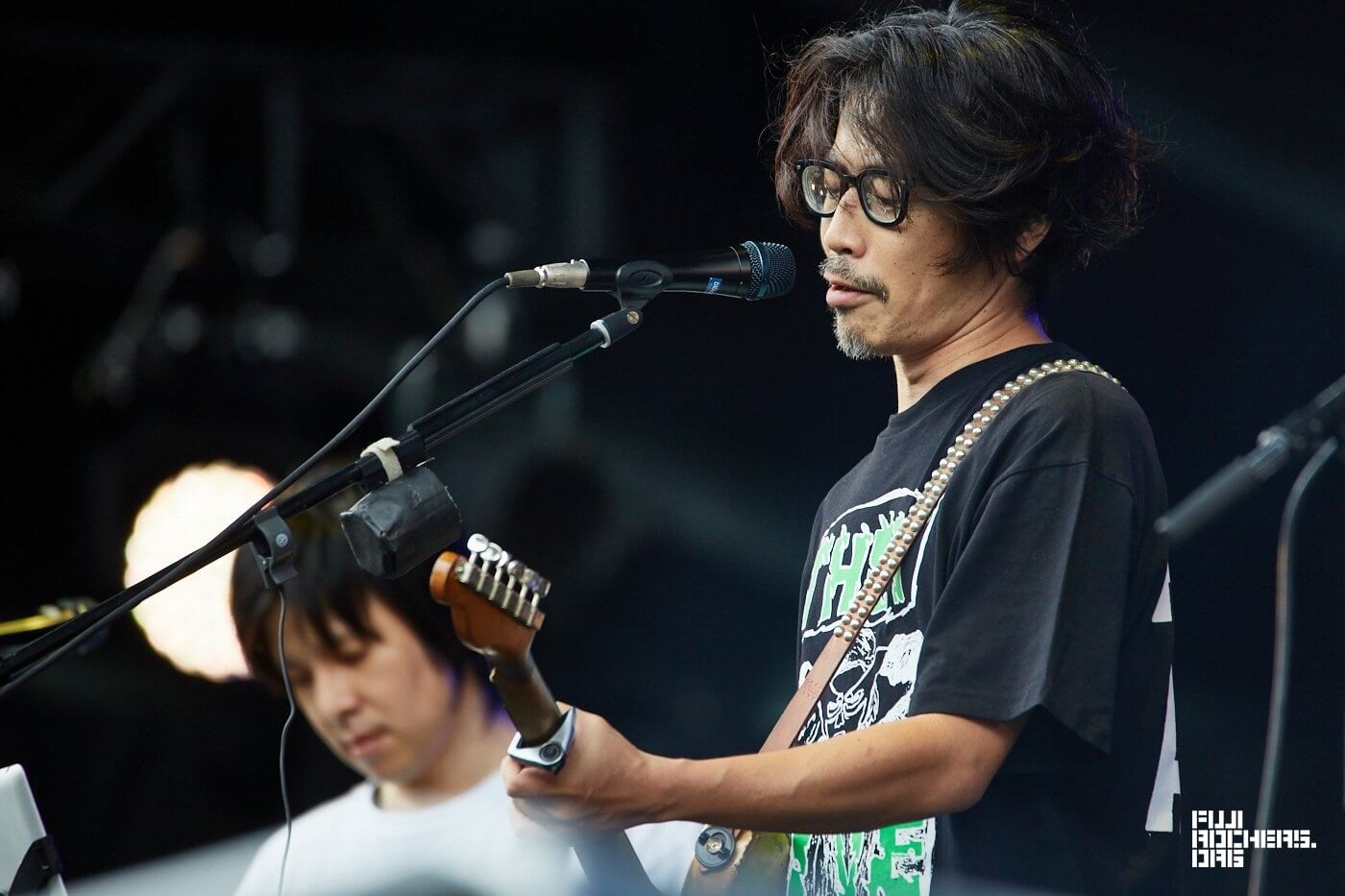

なんたって1曲目から”HOW TO GO“である。ローギアでジリジリと前進するようなアンサンブルの重さ、先の見えなさ。個人的にはにっちもさっちもいかなくなったときに聴きたくなる信頼できるお守りのような楽曲だ。それを岸田繁(Vo/Gt)、佐藤征史(Ba/Cho)と、新作『天才の愛』以降のツアーのメンバー、松本大樹(Gt)、石若駿(Dr)、野崎泰弘(Key)という男臭くもしなやかな感性とスキルの5人で鳴らす。くるり史上最も生音かつギミックのない太字のバンド・アンサンブルである。

曲ごとに矢継ぎ早にギターやベースを交換し、“花の水鉄砲”や、プログレッシヴ/ハードロックなインスト“Tokyo OP”に文字通り「魂を込めて」演奏する5人の姿は修行のようである。もちろん、アンサンブルを組み上げていく快感は今、最強に脂の乗った状態で、いつまでもインストでドロッドロになっていくのも楽しくて仕方ないのだと思う。それぐらい、過去、海外アーティスト、国内アーティスト問わず最高峰の「バンドの演奏」を浴びている実感があった。それはくるりの20年以上の歴史も、フジロックの歴史も、グリーンステージのPAの進化も、すべてひっくるめて感じられることだ。まだ日が高い時間帯ゆえに、演奏と選曲でしかオーディエンスを巻き込むことはできない、そういうシビアさもむしろ、今年のくるりにはしっくりきた。

しかし初見のお客さんも少なからずいる昼間のグリーンに、横乗りできる“琥珀色の街、上海蟹の朝“が鳴り響いたときはさすがにグリーンのフィールドが解き放たれた印象。続く“ばらの花”で松本のギターリフと野崎のピアノリフが奏でられたときも、さまざまなグラデーションを持つオーディエンスが共通する情景を見ていた気がする。今、僕らは安心な状態じゃないけれど、そもそもそういう意味の歌じゃない。ただ、今、この曲を聴くとこみ上げる当たり前の冒険が愛しくて堪らない。そう。僕らは旅に出たいのだ。後半には“ハイウェイ”が演奏されて、ますます冒険の旅(それが比喩だとしても)への渇望が高まる。

新作の中でもくるりらしいと称される”潮風のアリア”が続けて披露されたことも、せめて今、心には羽根を生やしておきたいと思うに十分な理由になった。Aメロがどこか「Day Dream Believer」に似た新曲も披露されたのだが、ここがフジロックのグリーンだから、知らずにそんな耳で聴いていたのだろうか。

修行のような重量級の演奏からスタートせざるを得なかったのではないか。決してライブで楽観させて帰らせてくれないくるりというバンドの象徴的な長いアンコールの定番が“HOW TO GO”なのだが、そこから始まって、どこまでも丹念にやさしい音色と言葉を積んでいく“奇跡”までの1時間。今日ここでほんの1時間でも体験してもらうことができるなら何を選ぶか。このバンドがフジロックの常連と日高氏に言わせる理由もそこにあるんじゃないだろうか。まだ、反芻していたい。

[写真:全9枚]