LIVE REPORTFIELD OF HEAVEN7/30 SAT

T字路s

どんな日々も愛おしく思える、強く優しい人生讃歌

直前まで青空が見えていたフィールド・オブ・ヘヴンだが、本番の5分ほど前になって雲がかかってきた。「なんとかもってほしいなぁ」と「降ったら降ったでいいけど」の気持ちが同居するのは、フジロックならではの心情だ。ステージに並んだギターとベースを眺めながらT字路sの登場を待つ。

「こんにちは!T字路sでございます!フジロックフェスティバル2022!どっこい元気で、お会いできたことを嬉しく思います。どうぞよろしく!」という挨拶に続いて演奏された1曲目は、“その日暮らし”。フィールド・オブ・ヘヴンの穏やかな空気によく馴染む、ゆったりとしたリズムでライブはスタートした。

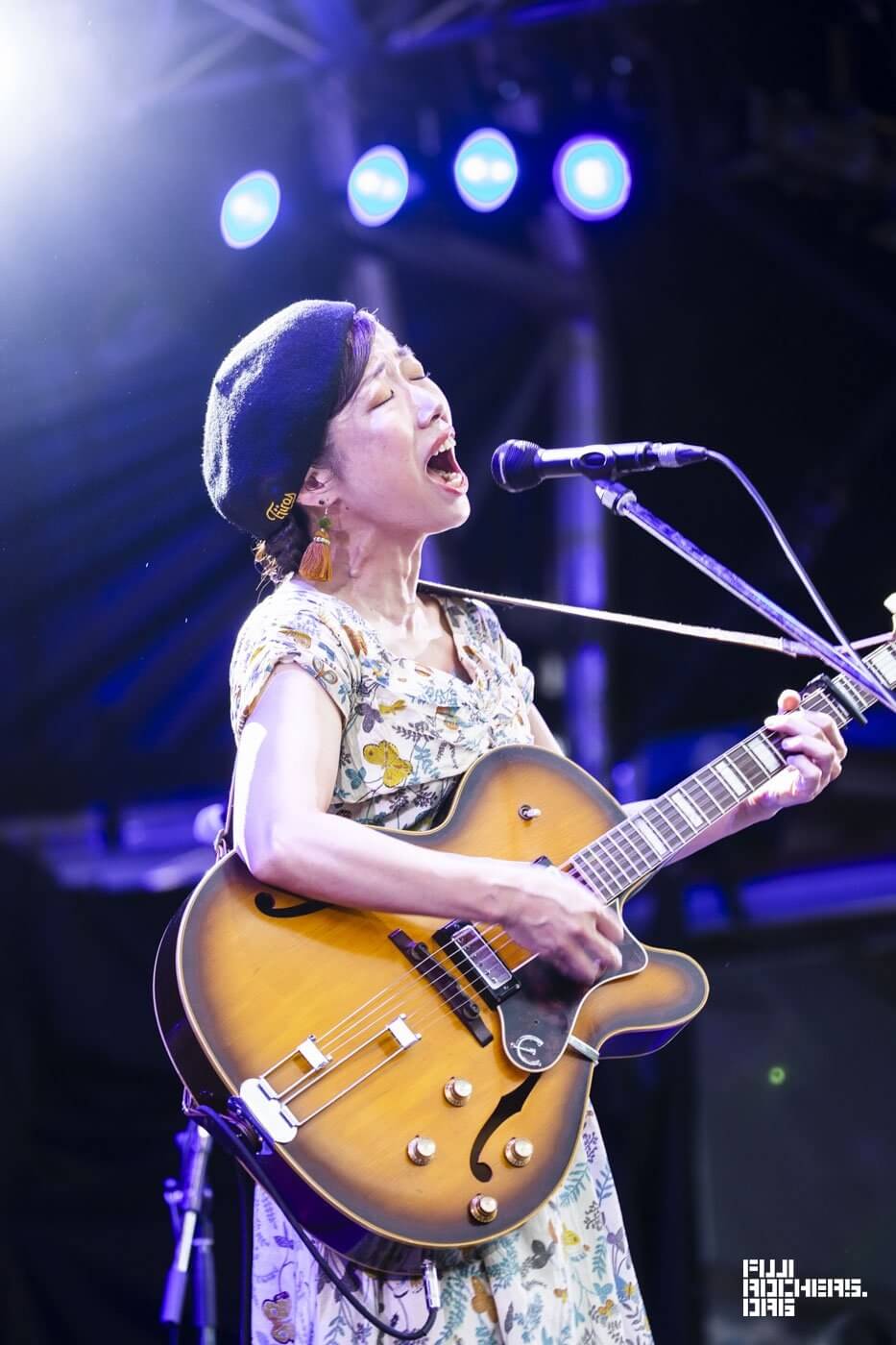

周囲の木々を軽く飛び越えていく伊東妙子(Vo&Gt)の歌声に引き寄せられるように、ステージ前にはどんどん人が増えていく。あんなにブルージーな歌が聴こえてきたら、気になって覗きに行きたくなるのも無理はない。時に激しく撃ち合い、時に融和していくような、伊東のギターと篠田智仁(Ba)のベースの音色。ドラムなしの2人編成で、こんなにもグルーヴィーで、ドライブのかかった演奏ができるのかと見惚れてしまう。

伊東の歌は、曲に描かれた情景を見事に浮かび上がらせる。その最たるものがベッシー・スミスの名曲“Send me to the electric chair”に伊東が和訳をつけた“電気椅子”という曲だろう。惚れた男のノドをかき切って殺してしまった女が裁判にかけられ、自分を電気椅子送りにしてくれと訴える。そんな女の気持ちを、伊藤は後悔など微塵も感じさせないような晴れやさで歌うのだ。そこには、自分の気持ちに嘘をつかず生きることを選び、罪も罰も当たり前に受け入れる女性の姿が思い浮かぶ。こんな心情を晴れやかに歌い、情景を浮かび上がらせることができるのは、伊東妙子というボーカリスト以外にいないのではないだろうか。

後半戦は最新アルバム『COVER JUNGLE 1』のレコーディングに参加した西内徹(Sax)と黄啓傑(Tp)がゲストとして登場。同アルバムから、小林旭のカヴァー曲である“熱き心に”、T字路sの名曲“これさえあれば”が披露される。「すべてなくし果てても 身ぐるみはがされても これさえあれば平気さ 望むものなど何もない」と高らかに歌う伊東の姿に、自分の人生が肯定されるような気持ちになったのは僕だけではなかったのだろう。会場からは、この日1番の大きな拍手が起こった。感傷に浸っているところに「ヘブン最高ですね!生きててよかったー!」なんていう伊藤の明るい声が飛んでくるものだから、涙腺がもたない。

ライブでお馴染みの“新しい町”と“泪橋”が演奏されると、フィールド・オブ・ヘヴンは完全にT字路sの熱気に包まれた。「最後にもうひとつカヴァーをやりたいと思うんですけど、一生分の勇気を振り絞って歌わせていただきます」というMCに続いて、演奏されたのはRCサクセションの“スローバラード”。キング・オブ・フジロックと呼ばれた忌野清志郎が残した曲を、このステージで歌うことの覚悟を口にした伊東に、大勢の観客が拍手で応える。偉大な曲に立ち向かう伊東にサックスとトランペットが伴奏する演奏は、激情のブルースだけではないT字路sの新境地を見せつけてくれた。

ホッとしたような表情で胸を撫で下ろした伊東。余韻もそこそこに、バンドはフロアを揺さぶるようなイントロから“T字路sのテーマ”に突入していく。あれだけ表現力のある歌声で、こんなにも叙情的な暮らしの機微を歌われたら、なんてことない日々が愛おしく思えて仕方がないではないか。どこにいても道はあるし、これさえというものがあれば平気だと思わせてくれる、人生讃歌のようなライブだった。

[写真:全10枚]