苗場に響いた「魂の音」

待ちに待った…このフレーズは去年の来日時に使いまくった気もするが、フジロックで、ということに大きな意味がある。なにせ、毎年来日を期待されていたのがマヌ・チャオ。web上で「フジでマヌ・チャオが見たい!」、という書き込みを見なかった年はない。

9年ぶりの来日で、しかもグリーン・ステージ。彼ほどのアーティストならば、当たり前の規模だ。ただしそれは、「ラテンアメリカ、あるいはヨーロッパでは」という前置きがつく。アメリカのボナルーでも、アザーステージという2番目の規模のステージだった。もう何年も日本盤が発表されていないこと、マヌを筆頭としたラテン・メスティソの情報がなかなか入ってこない日本においては、英断と言ってもよいブッキングかもしれない。もちろん、それらを「音楽」でぶち破っていける力を持っているのが、マヌ・チャオという人物。不安は一切なく、むしろ、どれだけのオーディエンスに影響を与え、『音楽世界地図』を塗り替えていくのか、ワクワクしてしかたがなかった。

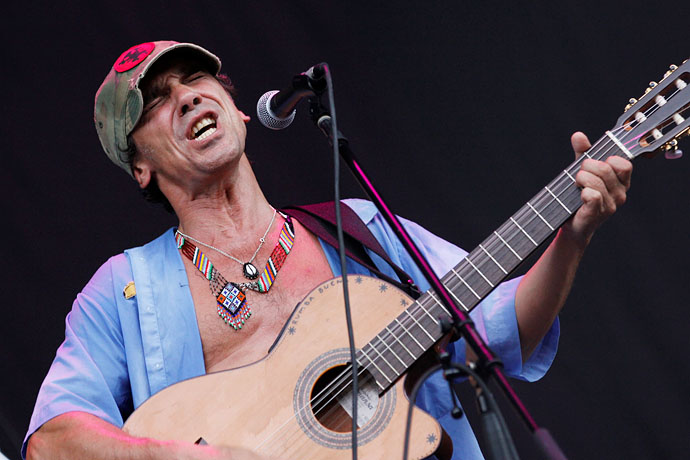

今回のバンドは、少人数編成のラ・ヴェントゥーラだった。まずは、ガルバンシートが先攻してドラムセットの奥に陣取り、けたたましい乱打でビートを刻んでいく。この時点でオーディエンスは狂乱を迎え、続いて、永遠のギター小僧、マジッドが飛び出してくる。そして、前回のラ・ヴェントゥーラには参加していなかった巨漢のベーシスト、ガンビートが登場し、ダブ処理された声を投げかけてくる。最後にセンターに収まったのは、もちろんマヌ。ザ・クラッシュの遺伝子を受け継ぎ、ラテン・メスティソのシーンの先頭を走る男が、再びフジに帰ってきた。

フジロックという世間から切り離された「火」のような環境に、ジャンルという壁のない「油」のようなライヴが注がれる。一度走り出せば、ほとんどその音を止めない展開に、オーディエンスはされるがままに振り回されていく。緩急を自由自在に操り、突然ぶち上がったかのように思わせ、前面に並び立つガンビート、マヌ、マジッドが、声を発しては素早く後ずさり。この後ずさる動きは、マヌの来日を望み続け、映像をくまなく見た人であればたまらないものだったろう。

“ラ・プリマヴェーラ”の終盤では、「ミ・コラソン(=私のハート)」という歌詞にリンクし、マイクで胸を打ちはじめた。2回ずつ、一定のリズムで打たれるビートは、心音のそれ。金属の塊であるマイクで打ち続けられたマヌの左胸は、みるみるうちに紅く染まってゆく。楽器は何も鳴っていない。心音のみがフジで最も大きなステージに響く光景は圧巻で、「たくましく生きろ」というメッセージがこもっていたように思えた。もちろん、人によって受け取り方は様々だろう。ただし、ひとつだけ、確実に言えることがある。それは、「ポジティヴ、前向き」だということだ。

心構えのない、「通りすがりのオーディエンス」を吸い込む力は、今年のアーティストの中でも群を抜いている。無国籍な音の塊に、ごっそりと気持ちを持っていかれ、いつしか飲み込まれてしまう。知らずとも、「いったい何なんですか、これは?」…そう思ってしまったら、術中にまんまとはまっていると言ってもいい。

「プロクシマ・エスタシオン、エスペランサ(=次の停車駅は、希望)」…これがそのまま、日本に対するメッセージとなっている。「とんでもないライヴを繰り広げれば、自分が考えることにも踏み込んできてくれるはず」…それが、齢50歳を超えてもなお、叫び、飛び跳ねるマヌの意思ではないだろうか。

文:西野太生輝

写真:中島たくみ

クリックすると写真が切り替わります

クリックすると写真が切り替わります